詩や物語では、ものごとを印象付けたり余韻(よいん)を残したりするためにさまざまな表現技法が用いられます。また、説明文などで筆者が主張を強調するために使われることもあります。

つまり、表現技法を読みとくことで筆者が伝えたいことをより深く理解することができるのです。

今回は、いろいろな表現技法について説明していきます。

Contents

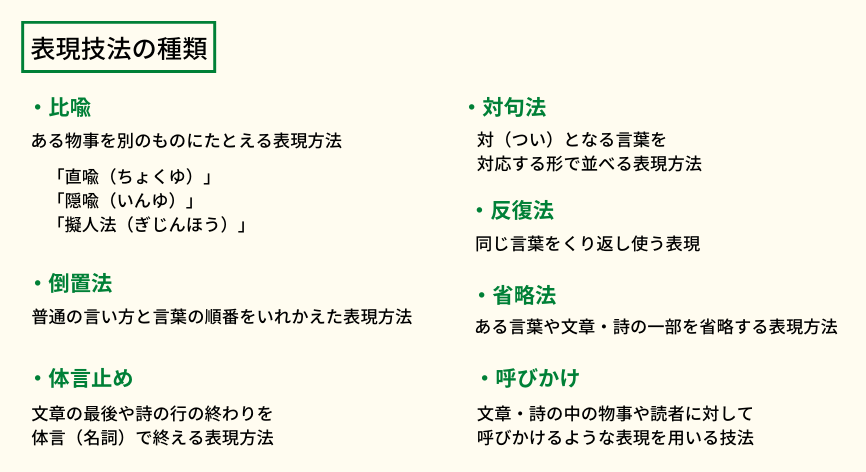

表現技法の種類

表現技法にはいくつかの種類があります。まずは1つ1つその役割や使い方を説明していきます。

比喩法

比喩(ひゆ)法は、ある物事を別のものにたとえる表現方法です。説明する物事に具体的なイメージを与えるという役割を持っています。

比喩法には「直喩(ちょくゆ)」「隠喩(いんゆ)」「擬人法(ぎじんほう)」の3種類があります。

- 直喩…「~のような」「~みたいな」「~のごとし」など、たとえであることを示す言葉を用いた表現です。

- 例

- 太陽のように明るい人

- 動かざること山のごとし

- 例

- 隠喩…「~のような」「~みたいな」「~のごとし」のような表現を使わずにある物事を他の物にたとえる表現方法です。暗喩(あんゆ)と言うこともあります。

- 例:

- ガラスの瞳(ひとみ)(すきとおった「瞳」を「ガラス」にたとえている)

- ガラスの心(精神的に弱く「心」がこわれやすいことを「ガラス」にたとえている)

- 例:

- 擬人法…人間でないものの様子を人間にたとえて表現する方法です。

- 例:

- 空が泣いている(雨が降っている様子を「泣いている」と人間にたとえている)

- かつおぶしがおどる(かつおぶしがゆれる様子を「おどり」にたとえている)

- 例:

倒置法

倒置(とうち)法は、普通の言い方と言葉の順番をいれかえた表現方法です。ある言葉を強調したり、リズムをつけたりするという役割があります。

- 例:

- こっちに来るよ、車が。(本来なら「車がこっちに来るよ」という語順)

- ざあざあ降っている、雨が。(本来なら「雨がざあざあ降っている」)

体言止め

体言止め(たいげんどめ)とは、文章の最後や詩の行の終わりを体言(名詞)で終えるという表現方法です。その体言(名詞)を強調づけ、またリズムを付けたり余韻(よいん)を持たせたりする役割があります。詩や短歌、俳句で多くみられる表現です。

- 例:

- そよそよと気持ちよくふく風(「風」という体言(名詞)で終わっている)

- 誰しもが持っている優しい心(「心」という体言(名詞)で終わっている)

対句法

対句(ついく)法は、対(つい)となる言葉を対応する形で並べることで文章や詩にリズム感を持たせる表現方法です。対になる表現とは、対立した意味や反対の意味、もしくは似た意味の語句のことを言います。

- 例:

- 青い空と白い雲(「青い」と「白い」、「空」と「雲」がそれぞれ対になっている)

- 父の大きな背中と母の小さな背中(「父」と「母」、「大きな」と「小さな」、「背中」が対になっている)

反復法

反復(はんぷく)法は同じ言葉をくり返し使う表現です。その言葉を強く印象付けるという役割があります。

- 例:

- 走れ、走れ、とにかく走れ(「走れ」という言葉をくり返している)

- 辺り一面の、人、人、人、人(「人」という言葉をくり返している)

省略法

省略法は、ある言葉や文章・詩の一部を省略する表現方法です。文章を簡潔にし、省略された言葉を読者に想像させることでその言葉を印象付ける役割があります。また、味わいや余韻を持たせるという効果もあります。

- 例:

- 雪が降る まっしろな雪が

(2つ目の「雪が」の後の「降る」が省略されている)

- 雪が降る まっしろな雪が

呼びかけ

呼びかけは、文章・詩の中の物事や読者に対して呼びかけるような表現を用いる技法です。呼びかける対象に注意を向けさせるという役割があります。

- 例:

- おーい、春よ来い(「春」に対して呼びかけている)

練習用プリント(無料)

練習用プリント(無料)は、

『個別指導塾テスティー』の公式LINE の友だち追加された方のみの公開となっております。

以下から公式LINEの友だち追加をして、記事の続きをお楽しみください!!

≪入手方法≫

※画像はあくまでイメージです。本来送られるものとは違いますのでご了承いただけますよう、よろしくお願い致します。

①以下のリンクから公式LINEを友だち追加

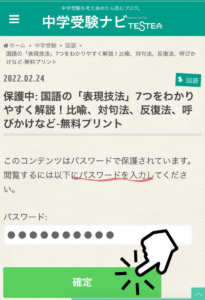

②送信される画像をタップ!

パスワードで保護されている記事へと移動します。

③パスワードを入力(パスワードはLINEの友だち追加時に送信いたします。)

※パスワードを入力しても見ることができない場合、もう一度入力していただくか、キャッシュ機能の設定を変更するなどしていただきますよう、お願いいたします。

④スクロールしてPDFをダウンロード!

<スマートフォンからお読みの方はこちら>

<パソコンからお読みの方はこちら>

おわりに

この記事では国語の問題で出てくる表現技法について説明しました。表現技法はそれ自体が問題になることは少ないですが、文章や詩を読む際に正しく内容を理解するヒントになります。

表現技法について意識するポイントは

- 「どこに何の表現が使われているか」

- 「その表現にはどんな役割があるか」

- 「その表現によって意識させたい部分・強調したい部分はどこか」

の3つです。

詩や短歌は表現技法がたくさん使われるので、まずどこかに今回説明したような表現がないか探してみてください。また小説や説明文の問題でも表現技法を見つけた場合はその効果を考えてみましょう。

おすすめ記事

参考

初めまして。髙橋利弥と言います。

武蔵中・高校から一年浪人を経て今年東京大学文科三類に入学しました。中高時代はサッカー部に所属し、高校では主将を務めていました。現在は体育会サッカー部のスタッフとして主にプレー分析などを担当しています。趣味は音楽を聴くことで、[ALEXANDROS]などの日本のバンドのほか、QUEENも好きです。ボヘミアン・ラプソディーは浪人していたにも関わらず公開直後に観に行ってしまいました。また、ライブに行くのも大好きです。高校時代は部活で忙しくてあまり行けず浪人の時も我慢していましたが、大学に入ったからには行きまくりたいと思います。今ハマっていることはハリウッド版のGODZILLAシリーズです。オリジナルのゴジラは見たことがないのですが、興味がわいてきて見てみたいと思っています。最後に、自分は昔から文章を書くことが好きでこうやってライターとして仕事ができることがとても嬉しいです。まだまだヘタクソですが、これから経験を積んで成長していきたいです。

よろしくお願いします。