ここでは光の3つの性質(直進性、反射性(はんしゃせい)、屈折性(くっせつせい))と光を利用したレンズの仕組みを学ぶ。

Contents

見ることができるもの

「見える」ということは、光が目の中に入ってきてそれを認識することです。つまりそれ自身が光を出しているものは見ることができます。

でも多くのものはそれ自身が光を出しているわけではありません。例えば、自分の手は見えますが手自体は光っていません。手が見えるのは太陽や電球の光を手がはね返してしてその光が目に入ってくるからです。暗い部屋にいたら自分の手を見ることはできません。これははね返す光がないからです。

つまり、それ自身が光っていなくても光をはね返すものも見ることができます。以上をまとめると見ることができるものは下のようになる。

- 光をだしているもの・・・電球、太陽

- 光をはね返すもの・・・テーブル、月、身の回りの多くのもの

太陽や恒星は自分で光を出しますが、月や惑星はそれ自身は光を出しておらず、太陽の光をはね返すことで光っている。またテレビは画面自体が光っているが、映画のスクリーン自体は光っておらず、射影機から出た光をはね返しています。

まっすぐに進む光

⑴光の直進

光は空中をまっすぐに進みます。これを光の直進と呼びます。また、真空中では、一定の速さで直進する。その速さは非常に速く、1秒間に地球の周りを7周半する速さです。これはおよそ30万km/秒で、あらゆるものの中で一番速いです。

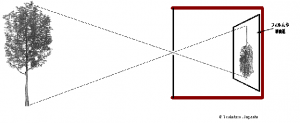

⑵はりあな写真機

中に黒くぬったつつの一方にはり穴をあけ、他方にスクリーンをとりつけます(下図サ参照)。

スクリーンには上下左右反対の逆立ちした像ができます。これは光が直進するためです。つまり、下からきた光は穴を通って上に行き、右からきた光は穴を通って左に行くことで上下左右逆になります。

スクリーンを穴に近づけると像は小さくなり、遠ざけると、像は大きくなります。これは、下図をみれば分かるようにスクリーンが遠いほど光はさらに広がり、像が大きくなるからです。

図1(ピンホールカメラの仕組みより引用)

はね返る光

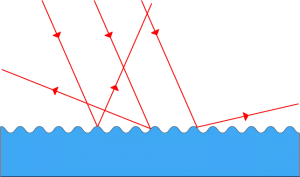

⑴光の反射(はんしゃ)

光を鏡にあてると反射する。鏡は入ってきた光を入射角=反射角となるように反射する。入射角と反射角について説明する(図3)。

- 法線・・・光が鏡にあたる点からひく鏡に垂直な線

- 入射角(にゅうしゃかく)・・・鏡に入射する光と法線のつくる角

- 反射角(はんしゃかく)・・・鏡から反射する光と法線のつくる角

壁も光を反射しているが鏡のようにものを写すことはない。これは壁の表面が鏡のようにまっ平ではなくでこぼこしているからです。そのため図2のように入ってきた光は色んな方向に反射されます。これを乱反射といいます。

図2 中学理科の画像まとめより引用

図3 中学理科の画像まとめより引用

⑵光の重ね合わせ

何枚かの鏡を使って壁に光をあてます。すると光の重なった部分は明るくて、温度が高くなります。

⑶鏡の中の像

鏡にうつる像は左右対称に見えます。

折れ曲がる光

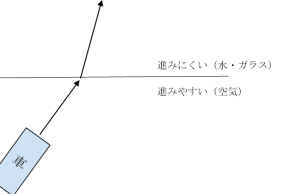

⑴光の屈折(くっせつ)

違う物質に光が出入りするときに光が曲がることを光の屈折という。

- 空気→水・ガラス さかい目から遠ざかる

- 水・ガラス→空気 さかい目に近づく

これが起こるのは、光は水やガラス中では進むのが遅くなるからです。水中で光の速さが遅くなるのは人間が水中では動きにくいことを考えると覚えやすいと思います。

空気から水やガラスに光が進むのは言いかえると進みやすいところから進みにくいところに進むということです。

車を運転していて進みやすいところ(道路)から進みにくいところ(泥道)にななめに進んでいくことを考えましょう(図4)。進んでいくとまず左の車輪が泥道に入ります。すると左側は進むのが遅くなり、右側はそのままの速さで進み、左へと曲がっていきます。やがて右の車輪も泥道に入ると車はまっすぐ進むようになり、図4のようになることが分かります。

図4自己作成・転載OK

水面を上からのぞくと底が浮き上がって浅く見える。しかし、実際には見かけよりも深い。

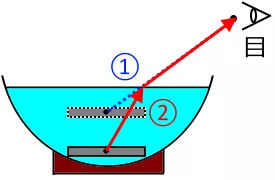

これを説明するために図5のように水の張ったボウルにコインが入っている状況を考えよう。コインから出た光は水から出る時に屈折するので②のように進んで目に入る。しかし、光はまっすぐ進むと人間は思っているので目に入ってきた光はその延長線である①のように進んできたと思い実際のコインの位置よりも上にコインが見える。

図5 中学理科の画像まとめより引用

⑵虫メガネのレンズ

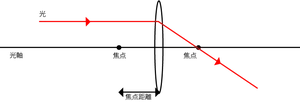

①焦点(しょうてん)と焦点距離(しょうてんきょり)

焦点・・・レンズを通過した光の集まる点

焦点距離・・・レンズから焦点までの距離

図6 中学理科の画像まとめより引用

- 虫メガネで拡大して見たいときは、見たいものを焦点の内側でみる。(物体をレンズと焦点のあいだに置いて見る。)

- 焦点の上においたものはのぞき見ることも像を作ることもできない。

- スクリーンに像を映したいときは焦点距離より遠くに物体を置く。

- スクリーンの像は、ピンホールカメラと同様、上下左右が逆になる。

- ピンホールカメラと違いスクリーンの像は物体の位置によってはっきり見えたり、ぼやけたりする。

②太陽の光が集まった部分の大きさと明るさ

- 焦点で光の集まりはもっとも小さくなる。

- 焦点に近いほど集まる部分は小さくなる。

- 集まる部分が小さいほど、明るく温度が高い。

③レンズの直径と厚さ

<大きいレンズ>

- 多くの光が集められる。

- 焦点は小さいレンズよりも明るく、温度が高い。

<厚いレンズ>

- 光は大きく曲がり、ものは大きく見える。

- 焦点距離が短くなる。これは光が大きく曲がることからも予想できる。

終わりに

『個別指導塾テスティー』の公式LINEにて、

『中学受験を9割成功に導く』メールマガジンを

毎週、完全無料で配信中✨

塾の活用の仕方・最適な勉強法・親として子供をどう教導するかの指針など 中学受験するお子様を持つ親御さんが知りたい知識を幅広くご紹介!!

↓↓詳細は以下をタップ↓↓

<関連記事>

東京大学理科二類の岡部信です。

京都の高校に通っていたので東京は知らないことだらけです。特に通勤電車はすし詰め状態だと聞いていましたが、ここまでだとは思ってなかったです。実家では犬を飼っていたのですが、もう3ヶ月近く会っていないのでそれが1番寂しいです。今は千葉で父と姉と3人暮らしですが、9月からは東京で1人暮らしする予定なので楽しみです。大学ではテニスサークルと東大村塾という農業と村おこしを掛け合わせたような活動をしているサークルに入っています。趣味は料理、登山です。料理は高校の時に料理研究部に入っていたのでそこそこ出来ますが、もっと上手くなれるよう時間がある時は夕ご飯を作ったりしてます。お菓子も色々作れるようになりたいです。登山は友達と休日に日帰りで行ったり、夏休みは泊まりで行ったりもしてます。今年の夏は富士山と北海道の富良野岳に行く予定です。

皆さんよろしくお願いします。