この記事では、鷗友学園女子中学校の「理科」の入試傾向や入試対策方法についてご紹介します。

Contents

問題構成・解答形式

| 国語 | 漢字問題(5問)+読解2題(物語文1問+説明文1問)【記述式+記号選択】 |

| 算数 | 大問7~8題(小問2〜3題がつく場合あり)【記述式】 |

| 社会 | 大問3題(地理・歴史・公民)、総設問30題程度【記述式+記号選択】 |

| 理科 | 大問4題(化学・物理・地学・生物)、小問各7〜8題【記述式+記号選択】 |

鷗友学園女子中学校の理科は、試験時間45分に対して大問4問で構成されています。それぞれの大問につき7〜8問程の小問があり、総設問数は30問程度になることが多いです。

鷗友学園女子中学校の理科は、様々な種類の問題が出題されることが特徴的です。空欄補充や用語記述といった基本的な問題をはじめ、記述問題や計算問題なども毎年必ず出題されています。

近年の出題内容

2020年度

| 大問番号 | 単元 |

| 大問1 | 生命〜花のつくりと受粉の仕組みについて〜 |

| 大問2 | エネルギー〜浮力〜 |

| 大問3 | 物質〜個体と塩酸の反応〜 |

| 大問4 | 地球〜地層と岩石〜 |

2019年度

| 大問番号 | 単元 |

| 大問1 | 地球〜月の動きと満ち欠けの仕組み〜 |

| 大問2 | エネルギー〜音と光〜 |

| 大問3 | 物質〜ものの溶け方〜 |

| 大問4 | 生命〜昆虫の生態・食物連鎖〜 |

2018年度

| 大問番号 | 単元 |

| 大問1 | 生命〜生物の誕生〜 |

| 大問2 | 物質〜熱量・エネルギー〜 |

| 大問3 | 物質〜浮力・二酸化炭素排出量〜 |

| 大問4 | 地球〜地震の仕組み、P波とS波〜 |

出題傾向

鷗友学園女子中学校の理科は、試験時間45分に対して大問が4問、総設問数が30問前後となっています。

当校の理科では、基礎知識で解ける問題と思考力・応用力が要求される問題がバランスよく配分されています。受験生の演習量や知識量が得点に直結するような問題なので、基礎をしっかり固めた上で応用させていけるかが重要となってきます。

当校の理科は、生命、物質、エネルギー、地球の4分野すべてからまんべんなく出題されることが特徴的です。一つの大問につき一つのテーマから出題されることが多いですが、なかには同じ年度の問題で同じ分野から2問以上出題されたこともあります。

特にエネルギー分野からは「物質と変化」、「浮力」が、物質分野からは「水溶液の性質」が、生命分野からは「ヒトのからだの仕組み」が、地球分野からは「月の満ち欠け」に関する問題がよく出題されています。

当校の理科の特徴として、様々な形式の問題が出題される、ということが挙げられます。基本的には記号選択や適語補充といった穴埋め形式の問題が中心となっていますが、なかには計算問題や理由説明を求める記述問題、グラフ等の作図問題、計算問題なども出題されています。あらゆる種類の問題がバランスよく出題されることが特徴的です。

鷗友学園女子中学校の理科で出題される計算問題は、男子校にも劣らないほどの難易度があることで有名です。計算量が多く、手応えのある問題が多いため、過去問を通じてしっかりと対策しておきましょう。

また当校の理科は、カラーの図や写真がところどころに多数挿入されていることも特徴的です。図表を見て問題を解くパターンが多いため、日頃からそのような問題には慣れておくとよいでしょう。

入試対策

分野別対策法〜実際の過去問を解いてみよう!〜

鷗友学園女子中学校の理科では、物質・エネルギー・地球・生命分野全てからバランスよく出題されることが特徴的です。実際の過去問を抜粋しながら、分野ごとの対策方法についてご紹介します。

実際の出題例1〜地球〜

(2019年度第1回・第1問より抜粋)

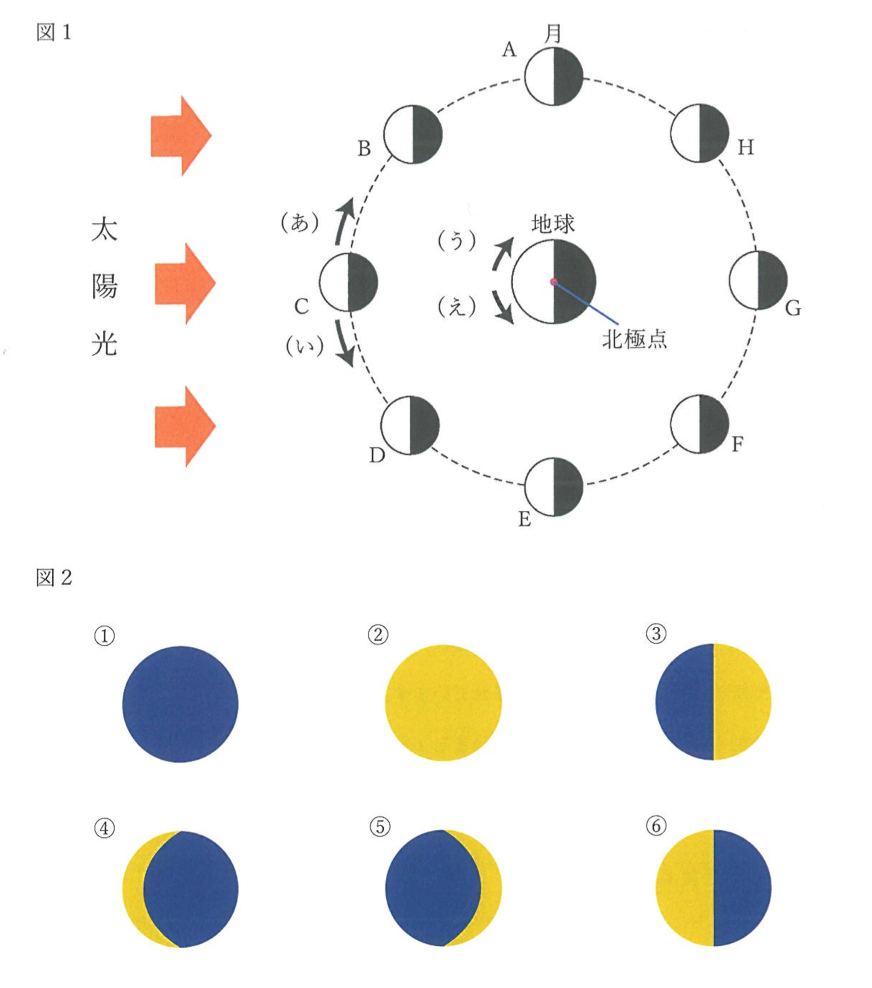

月は、太陽のように自ら光っている天体ではなく、太陽の光を反射して明るく見える天体です。図1は月と地球、太陽光の位置関係を北極星側から見たときの模式図です。また、図2は東京で観察した月の様子を模式的に表したもので、太陽の光を反射して明るく見える部分を黄色、暗く見える部分を青色で示しています。ただし、変化して見える順には並んでいません。

問1 図1で、月の公転の向きは(あ)、(い)のどちらですか。また、地球の自転の向きは(う)、(え)のどちらですか。それぞれ記号で答えなさい。

問2 図2の①〜⑥を、①から変化して見える順に並びかえ、番号で答えなさい。

問3 次の(a)、(b)について、次のア〜オの中からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

(a)図2の⑥を観察してから①を観察できるまでに約何日かかりますか。

(b)図2の③を観察してから⑤を観察できるまでに約何日かかりますか。

ア.3日 イ.7日 ウ.15日 エ.22日 オ.26日

問4 東京で、日の出の時刻に月が南東の空に見える場合、その月の図1のどの位置にある月ですか。図1のA〜Hの中から選び、記号で答えなさい。また、そのときに見える月の模式図を図2の①〜⑥の中から選び、番号で答えなさい。

【答え】

- 問1

- 月の公転 い

- 地球の自転 え

- 問2 (①→)⑤→③→②→⑥→④

- 問3

- (a)イ

- (b)オ

- 問4

- 月の位置 B

- 月の模式図 ④

【解説】

- 問3(a) 図1で考えると、⑥→①はA→C。反時計回りに回ることを考慮して、図1の周期で \(\frac{2}{8}\) 分

- 問3(b) 図1で考えると、③→⑤はE→D。反時計回りに回ることを考慮して、図1の周期で \(\frac{7}{8}\) 分

- 問4 日の出の時間→図1のうち、下の部分。そこから月が南東に見えているので、月の位置はB。月の見え方は④。

〔ポイント〕

- 鷗友学園女子中学校の理科では、地球分野の基本的な知識問題がよく出題されています。例えば今回の問題では、地球の自転・公転の周期や、月の満ち欠けに関する内容となっており、いずれも中学受験理科では暗記必須の基本事項です。

- このような問題では、「時間をかけすぎないこと」、「確実に満点を目指すこと」を心がけましょう。

実際の出題例2〜生命〜

(2018年度第1回・第1問より抜粋)

動物の誕生のしかたについて、次の各問いに答えなさい。

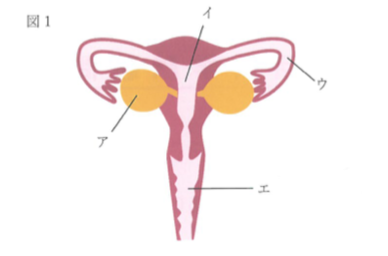

図1は、ヒトの女性の生殖器の模式図です。

問1 次の①〜③は、図1のア〜エのどの場所を説明したものですか。ア〜エの中からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

- ① 卵子がつくられる。

- ② 受精が起こる。

- ③ たい児が成長する。

問2 ヒトのたい児は、誕生するまでの間にどのように変化していきますか。次のア〜エを成長する順番に並べなさい。

- ア からだの形や顔のようすがはっきりとしてきて、女性か男性かが区別でいるようになる。

- イ 自分の肺で呼吸をはじめる。

- ウ 心臓ができ、血液が流れはじめる。

- エ 目や耳ができ、手や足の形がはっきりしてくる。

ヒトは、体内で受精を行い、子は親と同じ形で生まれますが、動物にはいろいろな誕生のしかたがあります。動物によって、受精する場所、生まれる場所、生まれた子のようすはさまざまです。

問3 次の①〜③の動物の「受精する場所」「生まれる場所」「生まれた子のようす」について、次のア〜キの中からそれぞれ選び、記号で答えなさい。ただし、同じ記号を何度選んでもよいものとします。

- ① モンシロチョウ

- ② ミシシッピワニ

- ③ ヒキガエル

受精する場所

- ア. 体外

- イ. メスの体内

- ウ. オスの体内

生まれる場所

- エ. 水中

- オ. 陸上

生まれた子のようす

- カ. 親と似たかたち

- キ. 親と違うかたち

問4 ワニの卵には多くの卵黄がたくわえられていますが、ヒトの卵には卵黄がほとんどありません。ワニとヒトとで、たくわえられている卵黄の量に違いがある理由を説明しなさい。

【答え】

- 問1

- ① ア

- ② ウ

- ③ イ

- 問2 ウ・エ・ア・イ

- 問3 (受精する場所、生まれる場所、生まれた子のようすの順に)

- ① イ・オ・キ

- ② イ・オ・カ

- ③ ア・エ・キ

- 問4 ワニは生まれるまでに必要な養分を卵黄に全てたくわえておく必要があるが、ヒトはたいばんを通して母親から養分を供給されるため、養分を卵黄にたくわえる必要がないから。

〔解説〕

- 問4「ワニの子が生まれるまでに必要な養分を卵黄に全てたくわえておく必要がある」という知識はかなり上級者向けである。それよりもこの問題では、「ヒトはたいばんを通して母親から養分を供給されるため、養分を卵黄にたくわえる必要がない」という知識の方が重要であり、このことからワニの卵黄の役割について推測できると良い。

〔ポイント〕

- 一般的な中学受験理科では記号選択形式や用語記述の問題が多いですが、鷗友学園女子中学校の理科ではそのほかにも様々な形式の問題が出題されることが特徴的です。

- 例えば計算問題や記述問題、グラフを記入させる問題や作図問題など、毎年豊富な種類の問題が見られます。

- なかでも記述問題は、一筋縄ではいかないような難しい問題が出題されることが多いです。今回の問題のように、ベースとする知識はそこまで難しくはないが、その知識を発展させて思考する力が求められます。

- このような問題では、「学習したことと関連づけて考える」ことを意識するようにしましょう。

高得点を目指す上での「カギ」とは?

知識問題は満点を目指す

鷗友学園女子中学校の理科は、毎年記号選択や適語補充といった知識問題の出題が見られることが特徴的です。

このような問題で問われていることのほとんどは中学受験で必須の暗記事項であり、知識の定着度や理解度がそのまま得点に直結します。苦手な単元がある場合は早急に対策を行い、知識の抜け忘れがないようにしましょう。

時間配分は慎重に

鷗友学園女子中学校の理科は、試験時間45分に対して大問が4問、総設問数が30問程度となっており、時間に対して問題量がかなり多いです。

わからない問題は一旦とばして、わかる問題から順番に解いていきましょう。重要だと思われる箇所には下線を引いたり目印をつけながら解くようにするとケアレスミス対策になります。

まとめ

今回は、鷗友学園女子中学校の学校情報や理科の出題傾向、入試対策などについてご紹介しました。

当校の理科は難易度も基本〜応用まで多岐にわたりますが、あくまで中学受験理科で必要とされる基本的な暗記事項が問われることがほとんどです。受験生の演習量や単元に対する理解度がそのまま得点に直結するような内容となっています。

これからの学習に少しでも役立てば幸いです。このサイトでは他の科目の情報もまとめているので、気になる方は参考にしてみてください。

おすすめ記事

参考

- 鷗友学園女子中学校平成30年度用−4年間スーパー過去問、声の教育社、2017年6月1日

- 学校概要|学校案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 学部別進学状況|進路指導|鷗友学園女子中学高等学校

- 合格実績|進路指導|鷗友学園女子中学高等学校

- 入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 説明会・公開行事|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 6年生・保護者対象個別相談会|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 入試対策講座|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 合同相談会|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 入試情報・募集要項|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 入試結果・入試問題|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

こんにちは!ライターの福久はなです。 都内の中高一貫校出身で、大学受験を経て東京大学に入学しました。 塾講師や家庭教師のアルバイト経験があり、算数・数学・英語を中心に教えていました。 これらの科目に限らず、中学受験の経験を活かして理科・社会といった科目の対策方法や、学校別の受験対策、学校情報についてなど、幅広く記事を執筆しています。 皆さんの役に立つ、面白くてわかりやすい記事をお届けできるように頑張ります!