この記事では、鷗友学園女子中学校の「社会」の入試傾向や入試対策方法についてご紹介します。

Contents

問題構成・解答形式

| 国語 | 漢字問題(5問)+読解2題(物語文1問+説明文1問)【記述式+記号選択】 |

| 算数 | 大問7~8題(小問2〜3題がつく場合あり)【記述式】 |

| 社会 | 大問3題(地理・歴史・公民)、総設問30題程度【記述式+記号選択】 |

| 理科 | 大問4題(化学・物理・地学・生物)、小問各7〜8題【記述式+記号選択】 |

鷗友学園女子中学校の社会は、試験時間45分に対して大問3問で構成されています。それぞれの大問につき9〜11問程の小問があり、総設問数は30問程度になることが多いです。

鷗友学園女子中学校の社会では、字数制限のない記述問題がよく出題されており、全体の3分の1程度を占めるような年度もあるほどです。

そのほかには、基本的な知識を問う適語補充の問題が多いです。一方で、中学受験社会で頻出の記号選択問題は、当校ではあまり出題されていません。

近年の出題内容

2020年度

| 大問番号 | 単元 |

| 大問1 | 地理〜高知県の地理的トピックについて〜 |

| 大問2 | 地理・歴史・公民の融合問題〜元号〜 |

| 大問3 | 公民〜高齢社会、人手不足などについて〜 |

2019年度

| 大問番号 | 単元 |

| 大問1 | 地理〜地図と地形・産業について〜 |

| 大問2 | 歴史〜人形の歴史について〜 |

| 大問4 | 生命〜昆虫の生態・食物連鎖〜 |

2018年度

| 大問番号 | 単元 |

| 大問1 | 地理〜ふるさと納税について〜 |

| 大問2 | 歴史〜仏教の歴史について〜 |

| 大問3 | 公民〜三権分立について〜 |

出題傾向

鷗友学園女子中学校の社会は、試験時間45分に対して大問が3問、総設問数が30問前後となっています。

当校の社会では、アイディア・ひらめき勝負のような突飛な問題は出題されません。あくまで単元についての本質的な理解を問い、受験生の演習量や知識量が得点に直結するような内容となっています。そのため、今まで学習してきた知識や解法をいかに応用させ、展開させていくことができるかが高得点を取る上でのカギとなります。

まれに点差を分けるような難易度の高い問題が出題されることもありますが、実際にはそのような問題が直接合否を分けるわけではありません。しっかりと単元についての理解を深めていれば必ず高得点を狙えるような内容となっています。

当校の社会は、地理、歴史、公民の3分野すべてからまんべんなく出題されることが特徴的です。一つの大問につき一つのテーマから出題されることが多いですが、なかには同じ年度の問題で同じ分野から2問以上出題されたこともあります。

地理・歴史・公民ともに毎年様々なテーマが扱われ、トピックごとの頻出度の違いはそこまで見られません。本番までに苦手な分野を少しでも減らすことが重要です。

また、当校の社会では中学受験の社会で典型的な適語補充の問題が中心的になっており、記号選択の問題は比較的少ないです。

記述問題の配分が大きいことも特徴で、毎年字数制限のない記述問題が8〜9問程度出題されています。受験生の思考力が問われるような、手応えのある問題がほとんどです。

鷗友学園女子中学校の社会では、カラーの図や写真がところどころに多数挿入されています。「図や写真から読み取れることを記述する」というパターンが多いため、日頃から過去問をよく見ておき、そのような問題に慣れておくとよいでしょう。

また、時事問題もよく出題されています。その年に話題になったトピックが扱われることが多く、問題によっては受験生の個人的な意見を問うようなものもあります。日頃から世の中の流れに敏感に反応しているかが試されるような問題となっています。

入試対策

分野別対策法〜実際の過去問を解いてみよう!〜

鷗友学園女子中学校の社会では、地理・歴史・公民の3分野全てからバランスよく出題されることが特徴的です。実際の過去問を抜粋しながら、分野ごとの対策方法を見ていきましょう。

実際の出題例1〜地理〜

(2020年度第1回・第1問より抜粋)

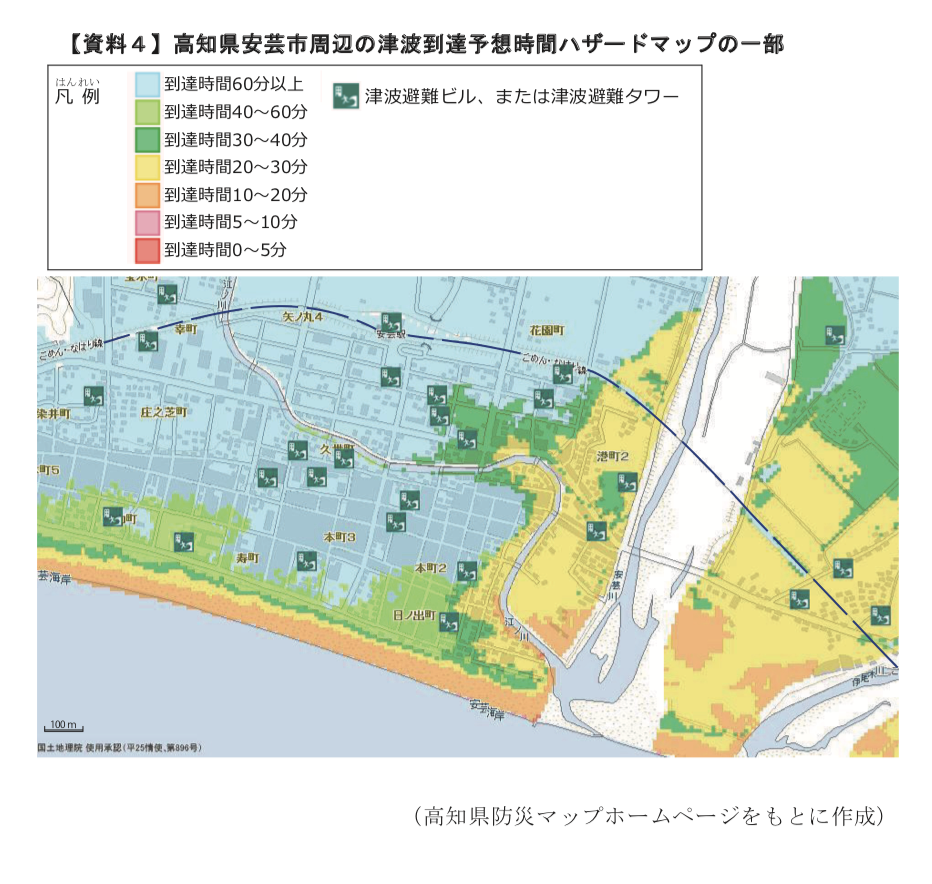

問2 下線部(b)(太平洋に面している)について。太平洋に面している高知県では、地震や津波などの防災対策に力を入れています。【資料4】は、高知県安芸市周辺の津波到達予想時間を表したハザードマップの一部です。【資料4】を読み取り、津波からの避難について考えてみました。

その内容として適切なものを次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア. 「ごめん・なはり線」は、60分経っても津波が到達しないところを通っているので、比較的避難するまでの時間がある。

イ. 「津波避難ビル」または「津波避難タワー」は、すべての津波の到達時間が30分より遅い場所にあるので、比較的避難するまでの時間がある。

ウ. 「港町2」は、海岸近くの「本町3」よりも津波の到達時間が早いので、すぐに避難する必要がある。

エ. 「安芸川」と「伊尾木川」に挟まれた地域は、堤防に囲まれていて、津波が到達するまでには40分以上あるが、すぐに避難する必要がある。

【答え】

- 問2 ウ

【解説】

- ア. 「ごめん・なはり線」は、60分未満で津波が到達する地域も含まれているため不適切。

- イ. 到達時間が30分以上の「津波避難ビル」または「津波避難タワー」も多数存在する(主に西側エリア)ため、不適切。

- ウ. 「港町2」の津波到達時間は20〜30分、海岸近くの「本町3」の津波到達時間は60分以上となっており、港町2の方が到達時間が長いことが分かる。よって正しい。

- エ. 「安芸川」と「伊尾木川」に挟まれた地域の津波到達時間は40分未満の部分がほとんどである。よって不適切。

〔ポイント〕

- 鷗友学園女子中学校の社会では、カラー印刷された図表や写真がところどころに挿入されています。例えば今回の問題では、津波到達時間についてのハザードマップから読み取れることが問われています。

- このような問題では、「聞かれていることをもとに、図表の中から情報を探す」ことを心がけましょう。

実際の出題例2〜歴史〜

(2020年度第1回・第2問より抜粋)

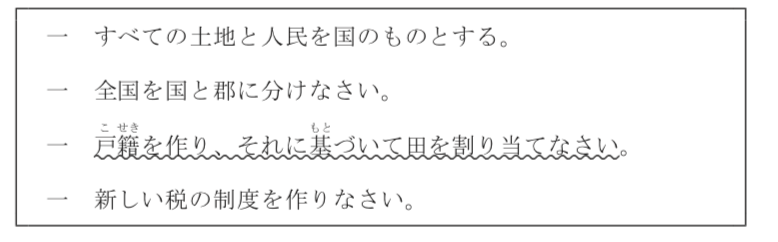

問3 下線部(c) (大化)について。【資料12】は、大化の改新の詔として出されたといわれる内容をわかりやすくまとめたものです。【資料12】中の波線部に書かれている「人民に田を割り当てる制度」を何というか、答えなさい。

【資料12】

【答え】

- 問2 班田収授法

〔解説〕

- 基本的な知識問題。大化の改新と一環としてどのようなことが行われたか、それぞれどのような名前かが分かれば良い。

〔ポイント〕

- 一般的な中学受験社会と同じように、鷗友学園女子中学校の社会では適語補充の問題がよく出題されています。

- このような問題では、「できるだけ時間をかけない」ことが重要です。用語の名前を丸暗記するのではなく、その用語がどのようなことを意味するのか理解するようにしましょう。

実際の出題例2〜公民〜

(2020年度第1回・第3問より抜粋)

問6 下線部(f) (日本国憲法制定)について。日本国憲法が制定され70年以上が経過しました。近年、日本国憲法の改正議論が一部におこっています。そもそも「憲法」とは、どのようなものか、次の〔条件〕にしたがって説明しなさい。なお、【資料17】は、日本国憲法 第10章最高法規 第99条の規定です。

【資料17】日本国憲法 第10章最高法規 第99条

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 〔条件1〕憲法は、国民にとってどのようなものかに触れること。

〔条件2〕なぜ、第99条のような規定があるのかに触れること。

問7⑵「シンギュラリティ」という言葉があります。AIが人間の知能を超えるとされる転換点のことです。この到来を2045年と予想している人もいる一方で、「シンギュラリティ」は起こらないという人もいます。

「シンギュラリティ」は起こらないと考える人は、なぜ、そのように考えるのでしょうか。AIにとって不得意であり、人間にとって得意だと思われることに触れながら、答えなさい。

【答え】

- 問6 憲法とは,国民の権利を保障するためのものである。そのため、政治家の暴走を防いだり、権力者の行動に歯止めをかけたりするために憲法第99条の規定がある。つまり、憲法は、国民が守るものではなく、公権力を行使する人(内閣や国会議員、天皇または摂政および国務大臣、裁判官その他の公務員といった人たち)に守らせるものである。

- 問7⑵ AIは,情報を累積し確率に基づき行動を選択するため,予想外のできごとへの対応が不得意であるが、人間は、何もないところから創造することや考えることが得意である。そのため、シンギュラリティはおこらないと考える。

〔解説〕

- 問6 近年話題にされることが多い「憲法改正」問題について、本質を問う問題。一見あまりに漠然とした問いに戸惑ってしまうように思えるが、条件に従って記述していけば比較的書きやすい。

- 問7⑵ 問6同様、近年世間で話題になっている「AI」について、受験生独自の意見を問うもの。意見を記述するため、賛成か反対かどうかによって得点が左右されることはないが、意見の根拠や論理性が得点につながる。

〔ポイント〕

- 鷗友学園女子中学校の社会では、毎年必ず時事問題が出題されています。なかには、問7⑵のように、受験生の個人的な意見が聞かれるような問題もよく見られます。

- このような問題の対策としては、「日頃から新聞やニュース等に目を通し、世の中の流れに敏感になる」・「それぞれのニュースに対して自分の意見を論理的に言えるようになる」といったことが重要です。

高得点を目指す上での「カギ」とは?

知識問題では満点を目指す

鷗友学園女子中学校の社会では、基本・標準問題から応用問題まで、様々な難易度の問題がバランスよく出題されることが特徴的です。

応用問題とはいっても、あくまで単元についての基本的な理解を問うような良問がそろっており、受験生の演習量や理解度がそのまま得点に直結するような内容となっています。

その分受験生同士で差がつきにくい内容となっているため、「いかに易しい問題で失点せず、確実に得点を重ねていくか」がカギになります。

時間配分は慎重に

鷗友学園女子中学校の社会は、試験時間45分に対して大問が3問、総設問数が30問程度となっており、時間に対して問題量がかなり多いことが特徴的です。

字数無制限の記述問題も多く、1問1問に時間がかかる場合が多いことに注意しましょう。

問題文の読み間違いをはじめとしたケアレスミスは大幅な失点につながりかねないため、重要だと思われる箇所には下線を引いたり目印をつけながら解くようにすると良いでしょう。

特徴的な問題に注意

鷗友学園女子中学校の社会では、カラー印刷された図表や写真がよく取り上げられています。事前に過去問を見ておき、本番で動揺しないようにしましょう。

また、図表や写真を題材にした記述問題も頻出です。このような問題では、図表や写真から読み取れることが問われる問題が多いです。受験生の分析力が試されるため、日頃からこのような形式の問題には慣れておきましょう。

まとめ

今回は、鷗友学園女子中学校の学校情報や社会の出題傾向、入試対策などについてご紹介しました。

当校の社会は地理・歴史・公民の3分野からバランスよく出題されるため、苦手分野を作らないようにすることがなによりも重要です。

入試本番まで時間は限られていますが、ほかの科目とのバランスを見ながら、最大限の対策を行いましょう。

おすすめ記事

参考

- 鷗友学園女子中学校平成30年度用−4年間スーパー過去問、声の教育社、2017年6月1日

- 学校概要|学校案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 学部別進学状況|進路指導|鷗友学園女子中学高等学校

- 合格実績|進路指導|鷗友学園女子中学高等学校

- 入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 説明会・公開行事|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 6年生・保護者対象個別相談会|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 入試対策講座|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 合同相談会|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 入試情報・募集要項|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

- 入試結果・入試問題|入学案内|鷗友学園女子中学高等学校

こんにちは!ライターの福久はなです。 都内の中高一貫校出身で、大学受験を経て東京大学に入学しました。 塾講師や家庭教師のアルバイト経験があり、算数・数学・英語を中心に教えていました。 これらの科目に限らず、中学受験の経験を活かして理科・社会といった科目の対策方法や、学校別の受験対策、学校情報についてなど、幅広く記事を執筆しています。 皆さんの役に立つ、面白くてわかりやすい記事をお届けできるように頑張ります!