ここでは磁石の性質とその身近な役割について学びます。また、電気と磁石の関わりについても学習します。

Contents

磁石(じしゃく)の力

⑴いろいろなじしゃく

じしゃくにはぼう磁石、U字形磁石、フェライト磁石、ゴム磁石などの種類がある。磁石を利用したものを紹介しよう。

- 記憶装置としての磁気カード・・・クレジットカード、キャッシュカード、ビデオ

- マイク

- スピーカー

- モーター

- リニアモーターカー・・・強い磁力で車体を浮かばせ、線路なしで車が走ることができます。まさつがないため時速500kmくらいのスピードが出る。

- MRI・・・体に電磁波をあてて、体内のくわしいようすを撮影することができる。

⑵磁石につくもの

磁石にくっつくものとくっつかないものは問題になりやすいので覚えておきましょう。木やプラスチックといった金属でないものはくっつきません。なので金属の中でくっつくものとくっつかないものを覚えましょう。

- つくもの・・・鉄(ハサミ)、ニッケル(昔の50円玉)、コバルト

- つかないもの・・・銅(10円玉)、アルミ(1円玉、アルミ缶)

⑶磁石の極

磁石にはN極とS極があり、必ず対になっている。N極だけの磁石やS極だけの磁石は存在しない。磁石を保管するときはN極とS極を付けておくとよい。異なる極を接触させることで磁力が長持ちします。

⑷はなれていてもはたらく力

磁石の力は、はなれていてもはたらき、間にものがあってもはたらきます。

磁石の性質

⑴磁石と磁石を近づける

- 同じ極どうしを近づけたとき N極とN極あるいはS極とS極を近づけると反発する。

- ちがう極を近づけたとき N極とS極を近づけると引きあってくっつく。

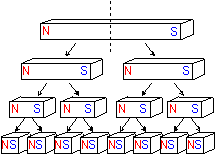

⑵磁石を切る

いくら切っても同じ性質を持つ小さな磁石になる(図1参照)。

図1 磁石(初級)|日本磁気学会より引用

⑶磁石をつなぐ

つなげた部分の力がなくなる。図1と逆のことが起きる。

⑷N極とS極がさす方位

極の分からない磁石を水平に自由に動くようにつるして、北をさす方がN極、南をさす方がS極である。これは地球自体が大きな磁石になっているからです。北極付近がS極、南極付近がN極になっています。なので磁石のN極はS極である北極の方を向き、磁石のS極はN極である南極の方を向きます。

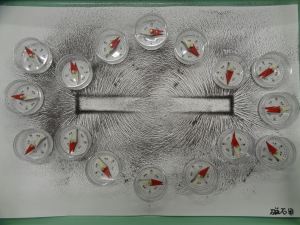

⑸棒磁石と方位磁針(ほういじしん)

棒磁石の周りに方位磁針を置くとN→Sに丸を描くように針が向く(図2参照)。

図2 棒磁石の周りの磁界|にしきの理科準備室より引用

磁石をつくる

⑴磁石につける

磁石に鉄くぎをつけると、くっついている部分はちがう極どうしになる。つまり、磁石のN極が鉄くぎの頭についていたなら、鉄くぎの頭はS極になり、鉄くぎのとがっている方はN極になる。

⑵磁石でこする

鉄くぎを磁石で同じ方向に何度もこすると鉄くぎも磁石になります。こすり始めた方が棒磁石の極と同じ極になります。例えば、鉄くぎの頭からとがっている方へ磁石のN極でこすると鉄くぎの頭の方がN極になり、とがっている方がS極となります。

電磁石の性質

⑴電磁石と永久磁石

- 電磁石・・・電流が流れているときだけ、一時的に磁石になります。電流が流れていないときは、磁石の性質を持ちません。

- 永久磁石・・・1~3で話してきた磁石はすべて永久磁石です。永久磁石はその性質を長く保っています。

⑵電磁石の極と強さ

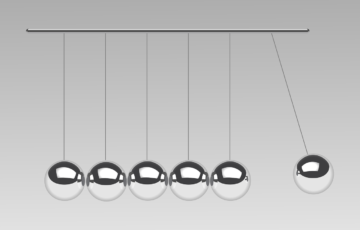

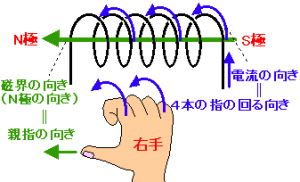

永久磁石は極を変えることができないが、電磁石は極を変えることができます。電流の流れる向きとコイルの巻き方で極の向きは決まります。

具体的には図3のように右手を使うことで極の向きが分かります。電流の流れに沿って右手の親指以外の4本を回したときに親指が向く方がN極となります。左手を使ってしまうと逆になってしまうので気を付けましょう。

図3 電流のまわりの磁界より引用

電磁石の力を強くするには流れる電流を強く(大きく)するかコイルの巻き数を増やせばよい。

おわりに

登録6000人以上! 本サイト、中学受験ナビの監修も務めている『開成番長』こと繁田和貴が執筆する完全無料のメールマガジンでは、主に中学受験生のお子さんをお持ちの方へ向けた様々なお役立ち情報を配信中! さらに今なら登録者にはもれなく「開成番長・繁田の両親が語る繁田の中学受験PDF」をプレゼント! 登録及び登録解除も簡単ですので、お気軽にご登録ください。

<関連記事>