古典文学において、覚えるべき三大随筆は清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』、兼好法師(吉田兼好)の『徒然草』です。

それぞれの随筆の特徴、おさえるべきポイントについて紹介していきたいと思います。

Contents

随筆とは?

三大随筆についてみていく前に“随筆”というジャンルについて触れておきたいと思います。

“随筆”とは作者が見聞きしたことや、心に浮かんだことを気ままに綴ったものです。今でいうエッセイに近いと言えるでしょう。

同じように私的な内容が散文で書かれたものに日記があります。随筆と日記の大きな違いは日付の制約があることです。日記には日付の制約がありますが、随筆にはありません。

では次に「三大随筆」それぞれの作品の特徴についてみていきましょう。

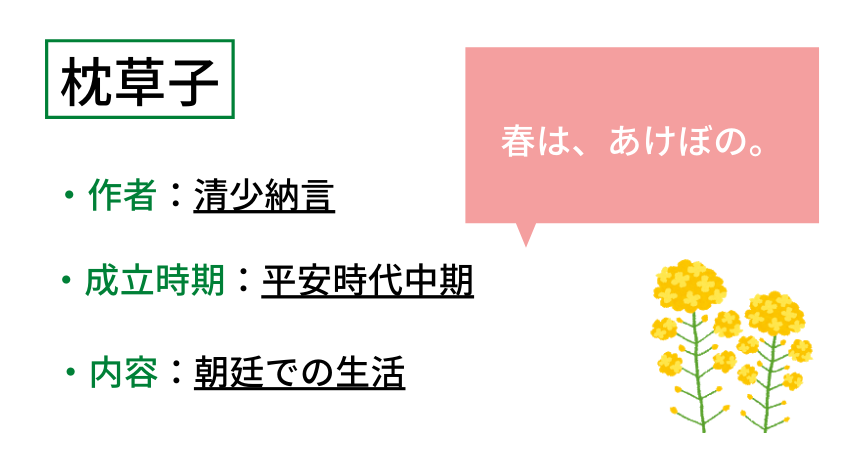

『枕草子』

冒頭

春は、あけぼの。

やうやう白くなりゆく山ぎは

少し明りて、

紫だちたる雲の

細くたなびきたる。(古典文学全集『枕草子』)

特徴

『枕草子』は日本で最初に出来た随筆であり、300あまりの章段からなります。11世紀初頭、平安中期に成立したとされ、作者は清少納言です。

中宮定子の賛美をはじめ、日常の話から、女房らとの会話をまとめた話など、宮廷での生活の様子が描かれています。

作者:清少納言

清少納言は、藤原道隆の娘であり一条天皇の中宮定子に仕えました。

同じ一条天皇の中宮彰子に仕えた紫式部とともに、宮廷生活を文学とした二大女流文学者の一人です。

重要なポイント

清少納言と紫式部はライバルであったとして取り上げられており、『枕草子』は『源氏物語』と比較されることがしばしばあります。

『源氏物語』が「あはれ」の文学であるといわれるのに対して、『枕草子』は「をかし」の文学だといわれています。

「をかし」は「明るく華やかな情趣・美への憧れ」、「あはれ」は「深い感動」というイメージです。

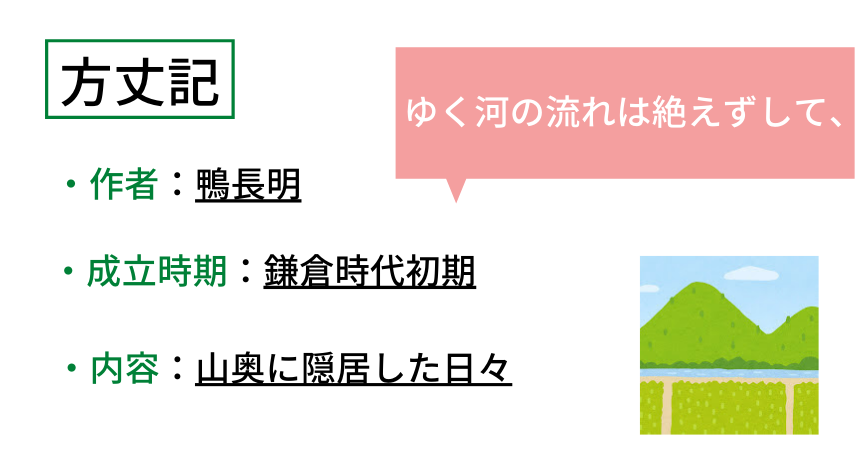

『方丈記』

冒頭

ゆく河の流れは絶えずして、

しかももとの水にあらず。

よどみに浮かぶうたかたは、

かつ消えかつ結びて、

久しくとどまりたる

ためしなし。(古典文学全集『方丈記』)

特徴

『方丈記』は鎌倉時代初期、建暦2年(1212年)頃成立だと考えられており、作者は鴨長明です。

鴨長明が生きた平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、京の都周辺では天変地異が相次ぎました。

そのような天変地異に見舞われる京の都の様子が『方丈記』の前半に描かれ、具体例として、①安元の大火 ②治承の辻風 ③治承の遷都 ④養和の飢饉 ⑤元暦の地震 の5つが挙げられています。

作者:鴨長明

鴨長明は賀茂神社の摂社の神官である父を持ち、鴨長明自身も河合社の社職を継ぐ機会を得ましたが、反対されて社職に就くことが出来ませんでした。そこで世をのがれ隠居生活をはじめました。

現在も河合神社の敷地内には、鴨長明が隠居生活を送った草庵を復元したものがあります。

重要なポイント

『方丈記』の後半には、その隠居生活のなかで感じた無常観と人生観、そして隠居生活に身を置きながらも世俗をすてきれない己の在り様が描かれています。

「無常観」とは、すべてのものは変化し続けて、永久不変ではないこと、転じて人生ははかないという考え方のことです。この考え方には時代背景が大きく影響していますね。

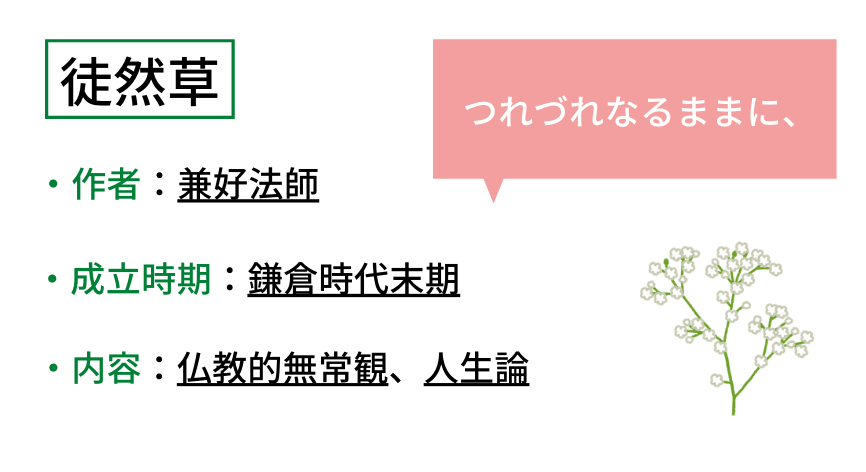

『徒然草』

冒頭

つれづれなるままに、

日ぐらし硯に向かひて、

心にうつりゆく

よしなしごとを

そこはかとなく書き付くれば、

あやしうこそ物狂ほしけれ。(古典文学全集『徒然草』)

特徴

『徒然草』は元弘元年(1331年)頃に成立したとされる、兼好法師(吉田兼好)による随筆です。

当時の社会や世相についての意見や批評、人々の逸話や教訓、自然や人生に対する意見・感想などが描かれています。

思いつくままに、心に浮かんでは消えていくたわいもないことを書き綴ったといいます。

作者:兼好法師(吉田兼好)

卜部兼顕の息子として生まれた卜部兼好(かねよし)は、後二条天皇のもとへ出仕し、蔵人・左兵衛佐となります。その後30代で出家し、兼好(けんこう)と称するようになりました。

当時は歌人として知られ、和歌四天王の1人にあげられました。

重要なポイント

243段からなる『徒然草』には、広い教養と仏教的無常観に基づく人生論が色濃くあらわれています。

それだけでなく、説話的章段や考証なども書かれており、先に紹介した2作と比べてその内容は多岐に渡っています。深い人間理解と自由なものの見方が特徴です。

続きは…

この先の練習問題ならびにこの記事のまとめは、

『個別指導塾テスティー』の公式LINE の友だち追加された方のみの公開となっております。

以下から公式LINEの友だち追加をして、記事の続きをお楽しみください!!

≪入手方法≫

※画像はあくまでイメージです。本来送られるものとは違いますのでご了承いただけますよう、よろしくお願い致します。

①以下のリンクから公式LINEを友だち追加

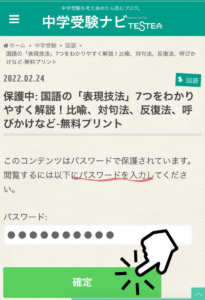

②送信される画像をタップ!

パスワードで保護されている記事へと移動します。

③パスワードを入力(パスワードはLINEの友だち追加時に送信いたします。)

※パスワードを入力しても見ることができない場合、もう一度入力していただくか、キャッシュ機能の設定を変更するなどしていただきますよう、お願いいたします。

④スクロールしてPDFをダウンロード!

<スマートフォンからお読みの方はこちら>

<パソコンからお読みの方はこちら>

の特徴とは?-728x425.png)