日本列島には豊かな四季があり、季節ごとに異なった姿を見ることができます。

また、南北に細長い形をしている日本では、地域によってさまざまな気候が見られます。たとえば沖縄と北海道ではまったく異なる気候になっています。

それでは、なぜ日本ではこのように四季があり、気候の多様性があるのでしょうか?

気候の多様性はたくさんの農産物を作れる理由となっている一方で、最近はゲリラ豪雨(ごうう)など災害の原因にもなっています。

気候に関する問題は、地理の分野の中でもむずかしい問題の一つですが、大切なのは「気温」と「降水量」の二つです。まずは「雨温図」をマスターし、どこの地域のものか分かるようになりましょう。

Contents

日本の気候の特色

日本では多様な気候が見られ、地域によって気温や降水量が異なります。

大きく6つの気候区分に分けることができ、入試ではそれぞれを区別する問題が出題されることが多くなっています。

ここでは日本の気候について説明した後に問題も載せているので、自信がある人はぜひそちらから解いてみてください。

日本の気温

日本列島のほとんどは「温帯」という気候区分に属しています。

「温帯」はその名の通り1年を通して暖かいのが特徴ですが、温度変化があり、これが日本に四季がある理由です。

北海道だけは「冷帯(亜寒帯(あかんたい)」に属しており、他の地域に比べて冬の寒さが厳しくなっています。(1・2・12月の平均気温は氷点下になります!)

日本の降水量

日本はとても降水量の多い国です。年間の平均降水量は1700~1800㎜で、世界平均のほぼ2倍となっています。

このように降水量が多くなっているのは、梅雨や台風によってたくさんの雨が降ることが理由の一つです。また冬には日本海側で雪や雨の日が続くことも理由となっています。

- 梅雨:夏の初め、5月から7月にかけて長く続く雨。

- 台風:熱帯ででき、夏から秋にかけて日本に近づいたり上陸したりして大量の雨を降らす強い低気圧。強風による被害も出る。また、台風が通るときには海面が異常に高くなる「高潮」が発生する。

季節風との関係

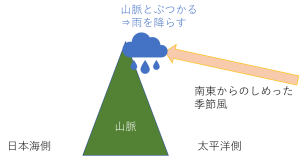

地域によって異なる気候が見られるのには、季節風が大きく関係しています。

夏には、図1のように南東から温かい季節風がふいてきます。

この季節風は太平洋を通っているため水分を多くふくんでおり、日本列島の太平洋側にたくさんの雨を降らせます。

図1 夏の季節風と降水

(髙橋作成、転載は記事名を明記の上で許可)

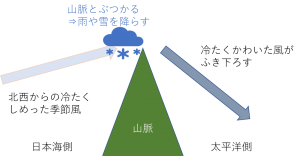

冬には北西方向から季節風がふきます。この季節風が日本海を通るとき、暖流である対馬海流から湯気のようにのぼるしめった空気をたくさん吸収し、水分をふくんだ風となっています。

この風が図2のように山脈とぶつかり、温度が低いため日本海側では雪がたくさん降るのです。

その一方で、この風は雪が降ることで水分を失い、かわいた風となって日本海側にふき下ろします。これが群馬県などにふく「からっかぜ」です。

図2 冬の季節風と降雪

(髙橋作成、転載は記事名を明記の上で許可)

日本の気候区分

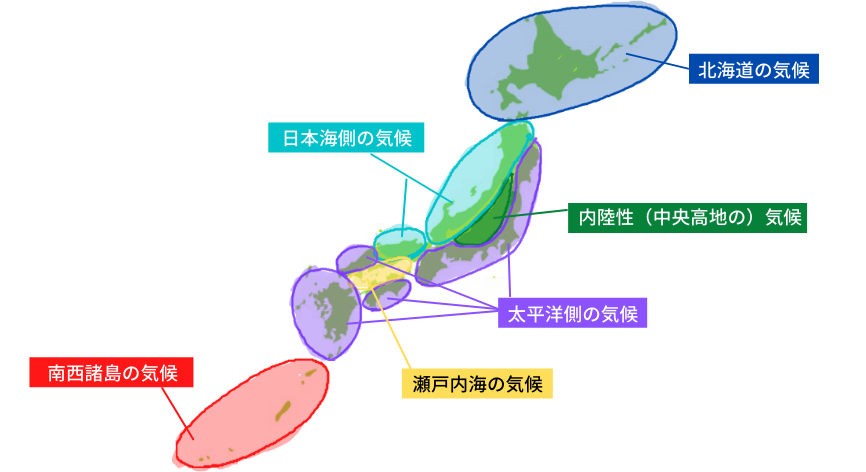

日本は多くの部分が温帯に属していると説明しましたが、その中でも大きく分けて6つの気候区分があります。

それぞれちがった特徴を持っているので、おおまかな場所と特徴について覚えるようにしましょう。

雨温図とは

気候について見ていく前に、「雨温図」について説明します。

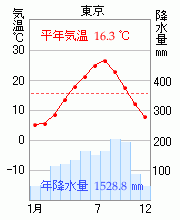

「雨温図」とは下のようなグラフのことで、ある地点における1年間の気温と降水量の変化を表しています。

赤い折れ線グラフが月平均気温の変化を示しており、数値・単位は左側の目盛りです。青い棒グラフは月平均降水量の変化で、右側の目盛りが単位と数値を示しています。

まずはこのグラフを正確に読み取れるようにしてください。

図3 東京の雨温図

(出典:「日本各地の雨温図」|北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト)

6つの気候区分

図4 日本の気候区分

上の地図を見てください。この地図は、気候区分ごとに地域を色でぬり分けたものです。

ここからは、一つ一つの気候区分について確認していきます。

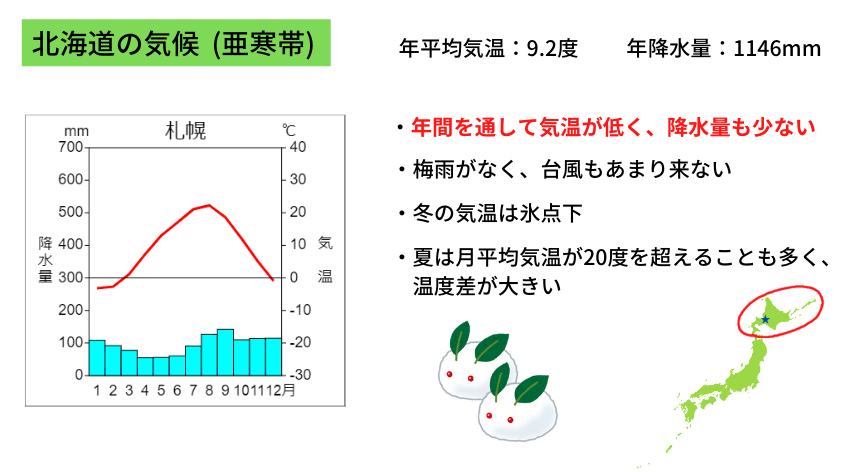

北海道の気候

上の雨温図は、北海道旭川(あさひかわ)市の気温と降水量を示しています。北海道気候の特徴は「年間を通して気温が低く、降水量も少ない」ということです。北海道には梅雨がなく、台風もあまり来ないため降水量が少ないのです。

また、12・1・2月を中心に冬の気温は氷点下となります。ただし夏は月平均気温が20度をこえる地点も多く、温度差が大きくなっています。

日本海側の気候

本州の日本海側の多くの地域で見られる気候で、季節風の影響により、冬に降水量(雪)が多いのが特徴です。

また冬の気温は低いですが、北海道とちがい0度を下回ることはありません。

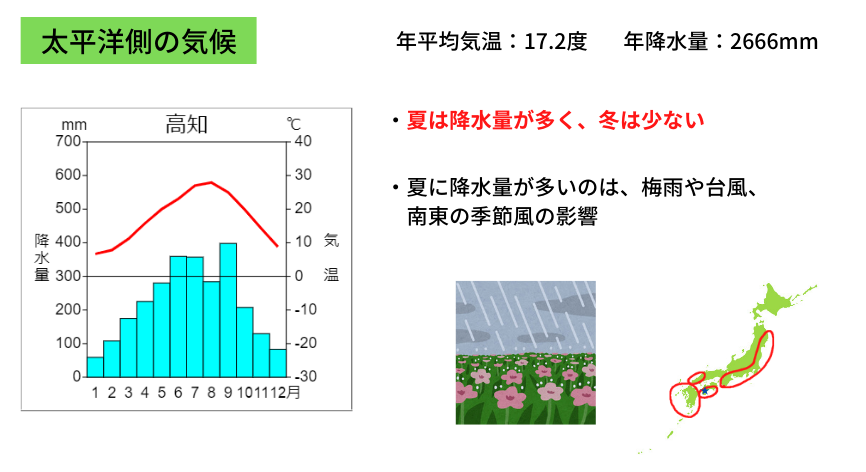

太平洋側の気候

本州・四国の太平洋側と九州地方の大部分でみられる気候です。

夏は梅雨や台風、南東の季節風の影響により降水量が多くなり、逆に冬は降水量が少ないのが特徴です。

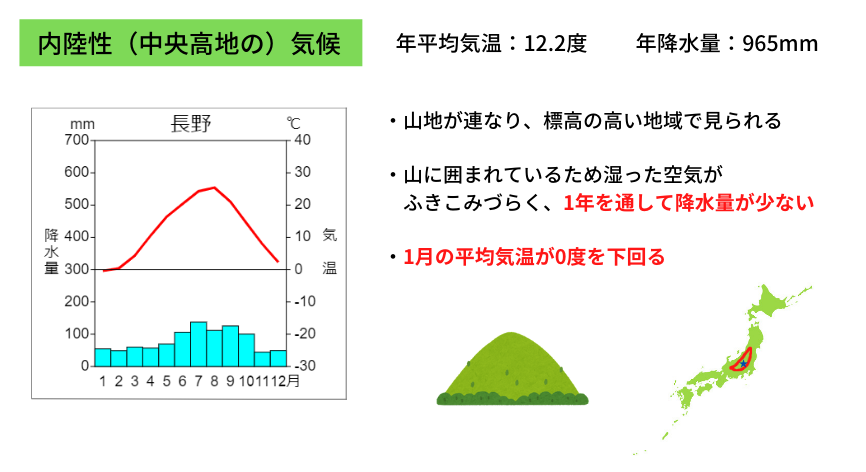

内陸性(中央高地の)気候

東北地方から中部地方にかけての内陸部、山脈がつらなり標高の高い地域で見られる気候です。

東北地方から中部地方にかけての内陸部、山脈がつらなり標高の高い地域で見られる気候です。

山に囲まれているためしめった風がふきこみづらく、1年を通して降水量が少なくなっています。また1月の月平均気温が0度を下回るのも特徴です。

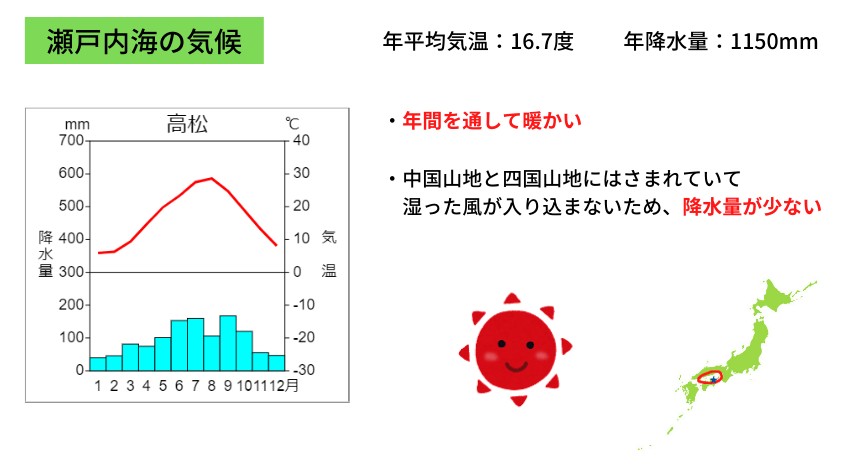

瀬戸内海の気候

中国・四国・九州地方の瀬戸内海(せとないかい)に面した地域で見られる気候です。

中国・四国・九州地方の瀬戸内海(せとないかい)に面した地域で見られる気候です。

年間を通して暖かく、また中国山地と四国山地にはさまれた地域でしめった風が入りこまず、降水量が少ないのが特徴です。

南西諸島の気候

沖縄県やその周辺の島で見られる気候です。

年間を通して気温が高く、温度差が小さいのが特徴です。また、夏は梅雨や台風の影響により降水量が多くなっています。

続きは…

この先の練習問題ならびにこの記事のまとめは、

『個別指導塾テスティー』の公式LINE の友だち追加された方のみの公開となっております。

以下から公式LINEの友だち追加をして、記事の続きをお楽しみください!!

≪入手方法≫

※画像はあくまでイメージです。本来送られるものとは違いますのでご了承いただけますよう、よろしくお願い致します。

①以下のリンクから公式LINEを友だち追加

②送信される画像をタップ!

パスワードで保護されている記事へと移動します。

③パスワードを入力(パスワードはLINEの友だち追加時に送信いたします。)

※パスワードを入力しても見ることができない場合、もう一度入力していただくか、キャッシュ機能の設定を変更するなどしていただきますよう、お願いいたします。

④スクロールしてPDFをダウンロード!

<スマートフォンからお読みの方はこちら>

<パソコンからお読みの方はこちら>

おすすめ記事

参考

初めまして。髙橋利弥と言います。

武蔵中・高校から一年浪人を経て今年東京大学文科三類に入学しました。中高時代はサッカー部に所属し、高校では主将を務めていました。現在は体育会サッカー部のスタッフとして主にプレー分析などを担当しています。趣味は音楽を聴くことで、[ALEXANDROS]などの日本のバンドのほか、QUEENも好きです。ボヘミアン・ラプソディーは浪人していたにも関わらず公開直後に観に行ってしまいました。また、ライブに行くのも大好きです。高校時代は部活で忙しくてあまり行けず浪人の時も我慢していましたが、大学に入ったからには行きまくりたいと思います。今ハマっていることはハリウッド版のGODZILLAシリーズです。オリジナルのゴジラは見たことがないのですが、興味がわいてきて見てみたいと思っています。最後に、自分は昔から文章を書くことが好きでこうやってライターとして仕事ができることがとても嬉しいです。まだまだヘタクソですが、これから経験を積んで成長していきたいです。

よろしくお願いします。