Contents

DNAの複製とは

もとのDNAとまったく同じDNAがつくられることをDNAの複製という。

複製の過程(簡単に)

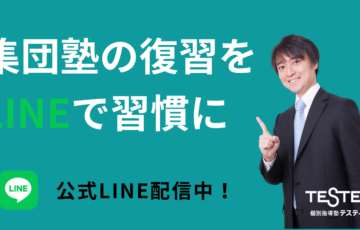

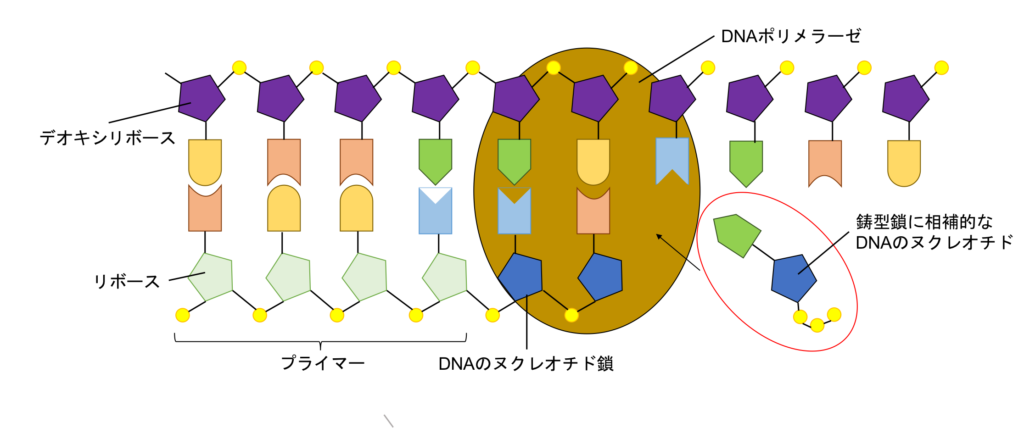

図 1 DNA複製の過程(簡単に)

- DNAが複製されるとき、塩基どうしの弱い結合である水素結合が切れて二重らせんがほどける。

- 鋳型の塩基と相補的な塩基をもつヌクレオチドがやってきて、塩基どうしが再び水素結合をつくる。

※RNAポリメラーゼ(RNAの鎖をのばす酵素)がはたらく。 - 新しいヌクレオチドどうしがつながると、新しい鎖ができる。

このときDNAポリメラーゼという酵素がはたらく。 - こうしてできた2本鎖DNAは、もとのDNAとまったく同じ塩基配列をもっている。

- 新しい2本鎖DNAには、もとのDNAの鎖の一方が必ず含まれる。

このような複製を半保存的複製という。

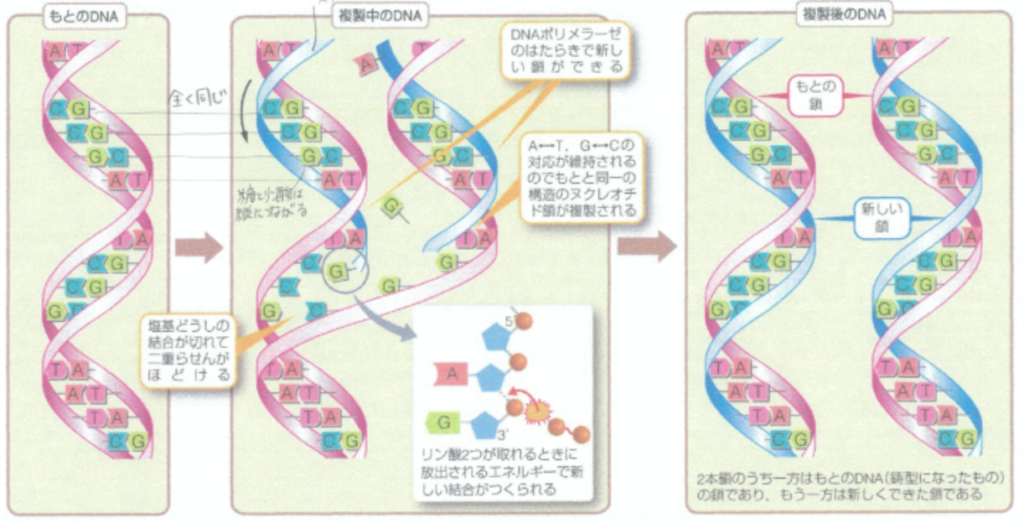

DNAの半保存的複製の証明実験

1958年 メセルソンとスタール

N(窒素)の同位体 14N…軽い

15N…重い

図 2 DNAの半保存的複製の証明実験

つまり、何回繰り返し複製されてももとのDNAの鎖を1本含むDNAはなくならない。

《半保存的複製の証明実験 まとめ》

|

|

重い |

中間 |

軽い |

全部で |

|

初め |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

1回目 |

0 |

2 |

0 |

2 |

|

2回目 |

0 |

2 |

2 |

4 |

|

3回目 |

0 |

2 |

6 |

8 |

|

4回目 |

0 |

2 |

14 |

16 |

|

… |

… |

… |

… |

… |

|

n回目 |

0 |

2 |

2n-2 |

2n |

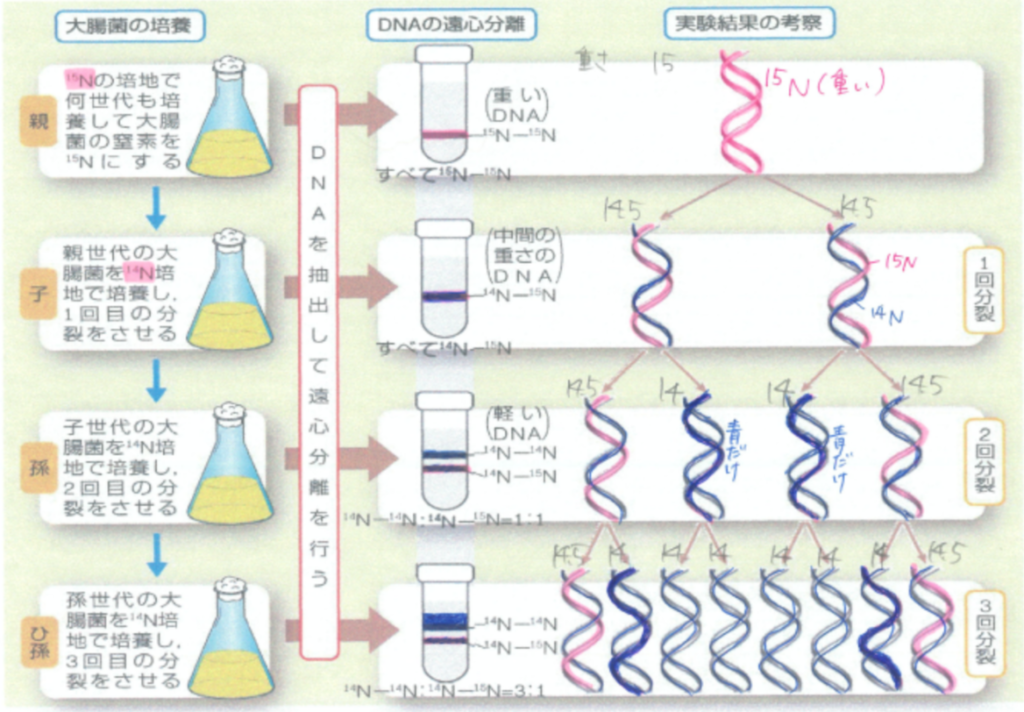

複製の過程(詳しく)

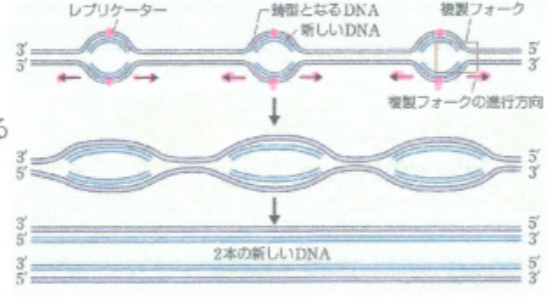

- DNAの二重らせん構造の一部がレプリケーター(複製起点)の部分から開裂する。このとき、DNAヘリカーゼという酵素が働く。

図 3 詳しい複製の過程①、②

- レプリケーター(複製起点)にプライマーという短いRNAが結合する。

- プライマーの隣りに、新しいヌクレオチド三リン酸がやってきて、鋳型鎖の塩基と水素結合する。

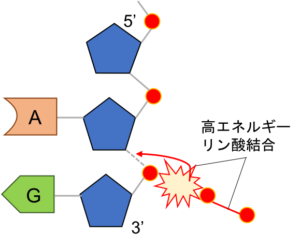

図 4 詳しい複製の過程③、④

- ヌクレオチド三リン酸から2つのリン酸がとれ、放出したエネルギーでプライマーと結合する。

このとき、DNAポリメラーゼという酵素が働く。

図 5 ATPのエネルギー放出

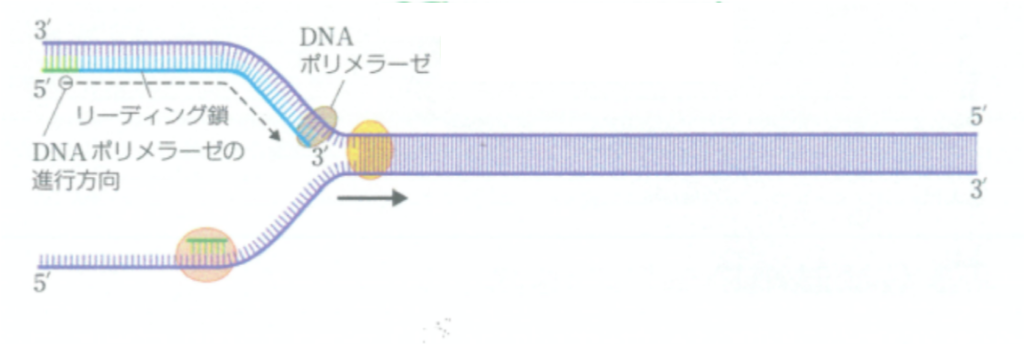

- 鋳型鎖が3’→5’の場合、新生鎖は5’末端から3’末端へと連続的に合成される。

この鎖をリーディング鎖という。

図 6 詳しい複製の過程⑤

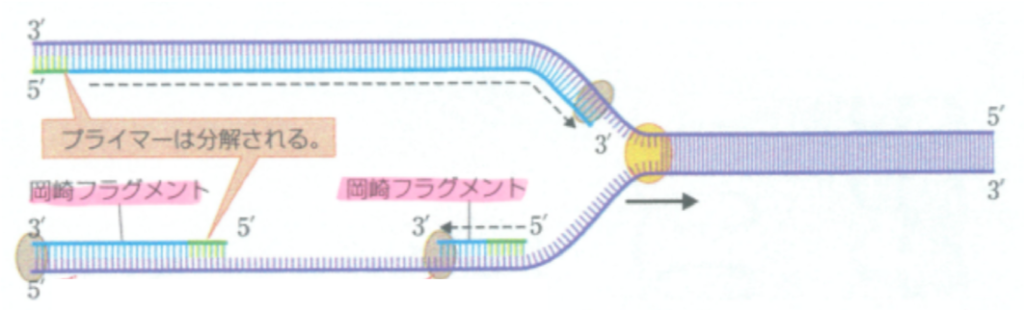

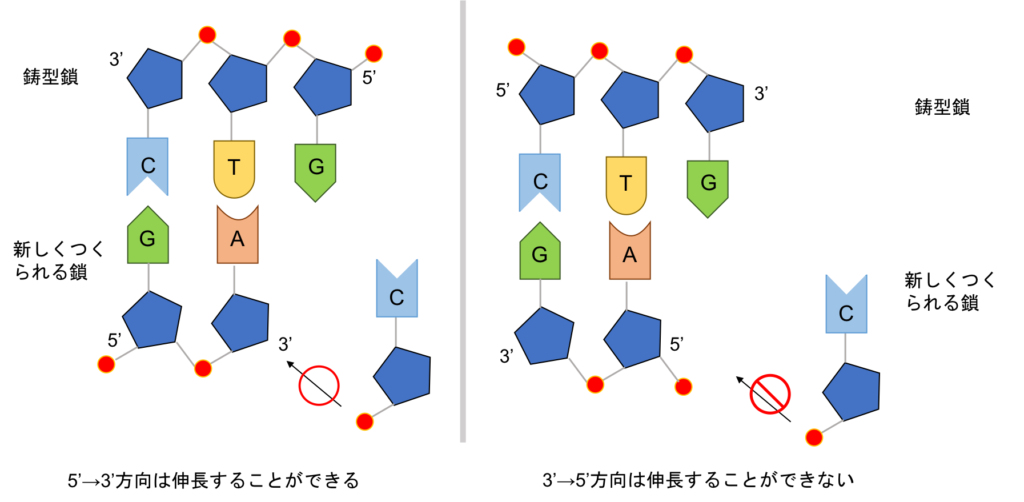

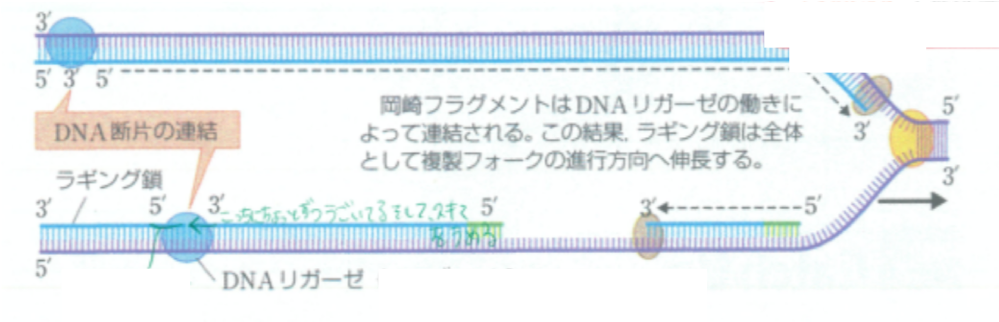

- 鋳型鎖が5’→3’の場合、新生鎖は5’末端から3’末端へと断続的に合成される。

これは、DNAポリメラーゼによるヌクレオチドどうしの結合が5’→3’にしかできないからである。

このときできる短い新生鎖の断片を岡崎フラグメントと呼ぶ。

図 7 詳しい複製の過程⑥

図 8 5’→3’方向と3’→5’方向の伸長について

- プライマーの部分は分解される。

そして、岡崎フラグメントは、DNAリガーゼという酵素によってつながる。

この鎖をラギング鎖という。

図 9 詳しい複製の過程⑦

レプリケーター(複製起点・複製開始点)の数

真核細胞の場合

…レプリケーターは複数ある。

図 10 真核細胞のレプリケーター

原核細胞の場合

…原核細胞のDNAやプラスミドは環状であり、レプリケーターは1ヶ所のみ。

図 11 原核細胞のレプリケーター

[岡崎フラグメント]

岡崎フラグメントは、岡崎令治らによって1966年に発見された。

この業績はノーベル賞受賞が確実視されていたが、岡崎令治は、1975年、中学生のときの広島での被爆を原因とする慢性骨髄性白血病のため44歳で急逝した。

その後、研究は妻の岡崎恒子らに引き継がれ、岡崎フラグメントの合成開始から連結までの全過程が解明された。

知識の確認

最後に簡単な問題を出したいと思います。ぜひ知識の確認に役立ててみてください。

【問題】

・問1:新しい2本鎖DNAには、もとのDNAの鎖の一方が必ず含まれる。この ような複製を何というか答えよ。

・問2:レプリケーターが複数あるのは真核細胞と原核細胞のどちらか?

・問3:原核細胞のDNAやプラミストの形状は?

【模範解答】

・問1:半保存的複製

・問2:真核細胞

・問3:環状

まとめ……の前に

登録6000人以上!

本サイト、中学受験ナビの監修も務めている『開成番長』こと繁田和貴が執筆する完全無料のメールマガジンでは、主に中学受験生のお子さんをお持ちの方へ向けた様々なお役立ち情報を配信中!

さらに今なら登録者にはもれなく「開成番長・繁田の両親が語る繁田の中学受験PDF」をプレゼント!

登録及び登録解除も簡単ですので、お気軽にご登録ください。

最後に

今回はDNAの複製の仕組みについて図や表などを用いて解説していきました。なじみが薄く、暗記をするのが難しい単元の一つだと思うので図や表を参考にしながら理解につなげていってください!